Pour retrouver les épisodes 1 & 2 c’est ici et ici

ÉTAPES

Marc, vous quittez Première très vite, à peine un peu plus de deux ans après le lancement. Pourquoi ?

Marc Esposito. Depuis le numéro 1, les ventes étaient insuffisantes pour financer un magazine qui, à cause de la couleur, des fiches et du poster, coûtait cher à fabriquer. Le numéro 1 avait été lancé à 6 francs, mais comme il n’avait pas bien marché, le prix du numéro 2 était passé à 5 francs. Ce n’était pas un bon signe ! Mais on en vendait quand même 60 – 70 000 tous les mois, c’était financièrement insuffisant mais encourageant, et trop haut pour mettre la clé sous la porte… En 78, alors que j’en suis rédacteur en chef, Première est vendu aux éditons Bayard Presse, groupe de presse catholique qui marchait très bien à l’époque (La Croix, Le Pèlerin, Pomme d’Api). C’est donc dans ce contexte qu’un jour je suis convoqué par le PDG de Bayard, qui me demande, pour booster les ventes de Première, d’y mettre des photos d’actrices plus sexy, plus »charme ». C’était une demande pour le moins surprenante de la part du boss d’un groupe catho ! J’ai refusé en disant que je ne me sentais pas du tout de demander ça à des actrices, et j’ai démissionné en faisant jouer la clause de conscience (un journaliste peut démissionner, et percevoir ses indemnités, si sa nouvelle situation lui semble contraire à sa conscience). C’était en mars-avril 1979, juste avant le Festival de Cannes…

Jean-Pierre, où étiez-vous à l’époque ?

Jean-Pierre Lavoignat. J’étais revenu du Canada au début de l’année 1979 et j’avais tout de suite réintégré l’AFP.

ME. Après Cannes 1979, je me sépare de mon épouse, et je vais habiter chez Jean-Pierre. Je n’avais pas un rond, puisque comme démissionnaire je n’avais pas droit au chômage, mais Jean-Pierre m’a beaucoup aidé, avec la foi du mec qui se dit que je vais bien gagner de l’argent un jour ! On habitait dans son studio aux Buttes-Chaumont. Grâce au fait qu’à l’AFP il travaillait souvent de nuit, on pouvait ne pas dormir systématiquement ensemble car il n’avait qu’un lit !

JPL. Faut pas exagérer quand même ! Ah ah ah ! On avait dédoublé le lit : il y avait le sommier d’un côté et le matelas de l’autre, du coup, on ne pouvait plus bouger dans la pièce ! A l’époque, les colocs, ça ne se faisait pas beaucoup.

ME. Ce n’était pas une coloc, puisque je ne payais pas de loyer, j’étais chez toi ! Nous croisons un jour François Forestier, alors critique à L’Express, aujourd’hui à l‘Obs, qui nous dit qu’un appart se libère en dessous de chez lui boulevard Haussmann, en face de la rue de Berri. L’appart est sombre, mais top : une chambre chacun, un grand salon, une belle salle à manger, le grand luxe ! Je ne pouvais pas payer ma moitié de loyer, mais Jean-Pierre a dit ok. Là, on a eu un coup de bol dingue : ça ne fait même pas une semaine qu’on est installés dans ce nouvel appart que Première m’appelle et me propose le poste de rédacteur en chef ! Quelques mois après mon départ, Bayard avait vendu Première à Hachette. Et Hachette avait installé le journal… rue de Berri, à même pas 200 mètres de notre appart !

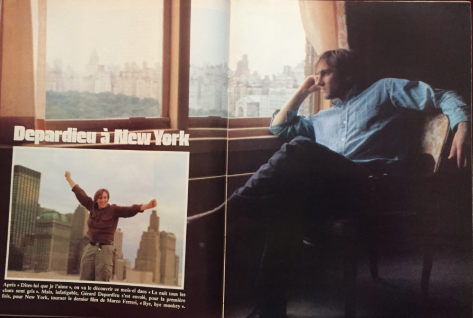

« Ce tournage à New York est une étape importante dans ma relation avec Depardieu. »

Jean-Pierre, vous étiez toujours pigiste à Première ?

JPL. Non. Quand Marc a quitté Première, j’ai arrêté d’y collaborer. Quand j’étais au Québec, où j’étais resté 18 mois comme coopérant – j’avais préféré ça aux 12 mois de service militaire – j’avais fait là-bas quelques piges sur des films américains pas encore sortis en France, mais pas beaucoup plus. C’est pendant cette période, en 1977, que j’ai fait mon premier voyage à New York pour rejoindre Marc, qui était en reportage pour Première sur le tournage de Rêve de Singe, de Ferreri, avec Depardieu. On traînait le soir dans la ville, c’était génial. On y a découvert l’un des premiers groupes punk, grâce à la photographe Dominique Issermann, que Marc avait engagée pour couvrir le tournage. La chanteuse en short, boots et une espèce de gilet en jean sans manche et couvert d’épingles à nourrice, jetait des canettes sur le public depuis la scène. Nous, on rigolait ! On n’aurait pas parié que cela allait devenir un phénomène. On est aussi allés un soir au mythique Club 54. Mastroianni, qui était le partenaire de Depardieu dans Rêve de singe, avait râlé parce qu’on ne l’avait pas laissé y entrer !

ME. Ce tournage à New York est une étape importante dans ma relation avec Depardieu. On s’était déjà croisés sur des tournages, je l’avais interviewé, mais ce n’était pas du tout un pote. Là, on était dans le même hôtel, un soir il m’a appelé pour qu’on aille boire un coup ensemble. C’était la première fois. J’ai découvert un être humain enthousiasmant. Par la suite on a été de plus en plus proches, pendant plus de dix ans.

Vous avez contribué à faire aimer Depardieu à vos lecteurs…

ME. J’espère. C’était un objectif très assumé : je voulais faire aimer ce mec-là, parce qu’il était extrêmement aimable. J’ai eu vraiment une chance inouïe d’être proche de lui, d’avoir eu sa confiance, ses confidences… Je me souviens, un soir, pendant un festival de Cannes, il était dans le salon de notre villa à Cannes, on était tous autour de lui, il parlait, il nous racontait sa vie, ses films, ses rencontres, il nous faisait marrer, il était bien avec nous, je trouvais tout ce qu’il racontait passionnant, ça avait duré jusque tard dans la nuit, et plusieurs membres de l’équipe étaient partis se coucher à partir d’une ou deux heures du matin, sous prétexte qu’ils avaient une projection à 8 h 30. Le lendemain, j’avais engueulé les couche-tôt : »Vous avez Depardieu qui est là, vous avez la chance de passer une nuit avec l’un de personnages les plus extraordinaires de l’histoire du cinéma, et de votre époque, il vous raconte sa vie, et vous, vous allez vous coucher pour ne pas rater un film que tout le monde aura oublié dans deux jours ?! » J’étais d’autant plus furieux que j’étais sûr qu’à chaque fois que l’un d’entre eux s’était levé pour aller dormir, il avait été blessé.

JPL. Une autre année, il est carrément venu habiter dans notre villa, avec Elisabeth, pendant tout le Festival.

ME Oui, c’était en 84, il était dans deux films au programme : Fort Saganne, qui faisait l’ouverture de la sélection officielle, et Tartuffe, le premier film qu’il avait réalisé, à Un certain regard. Il était invité à plein de dîners mondains auxquels je n’étais jamais invité parce que journaliste, et il n’acceptait les invitations que si je pouvais l’accompagner ! C’est la seule fois où j’ai fréquenté le gratin du cinéma français. Je crois que ma présence à ces dîners le rassurait, parce qu’avec moi, il était sûr qu’il y aurait au moins une personne à la table qui l’aimait vraiment. Et aussi, peut-être, parce que ma présence le protégeait de ses excès. Non pas parce que j’allais lui dire : »Eh Gégé tu as assez bu maintenant ! » Je ne lui ai jamais dit ça, et je ne l’ai jamais appelé Gégé ! Mais parce que, quand j’étais là, il buvait comme moi, c’est à dire pas trop, et du coup, il était irrésistible. Il tutoyait tout le monde, toute la tablée était fascinée et étonnamment, surtout les femmes. Il était très différent de son image publique, et de ses rôles dans les films, elles découvraient un mec drôle, tendre, brillant, incroyablement original, très éloigné du mec brut de décoffrage qu’elles imaginaient. J’ai vraiment vécu des moments formidables avec lui.

JPL. Tu en racontes de magnifiques et de bouleversants dans ton livre… Moi, un de mes plus beaux souvenirs avec lui, c’est lorsque, à la sortie de Jean de Florette, en 86, on a décidé de faire la couverture avec lui. Et d’organiser une séance photos sur les lieux mêmes du tournage, dans le Midi, dans les environs d’Aubagne. Je ne sais plus pourquoi ni Marc, ni Martine Moriconi, ni Luc Roux, qui avaient couvert le tournage, n’étaient là. Du coup, c’est moi qui m’en suis chargé avec Bertrand Laforêt pour les photos. C’était en plein mois d’août, tous les hôtels étaient complets. Pour Depardieu, comme c’était lui, on arrive à trouver quand même une chambre dans un très bel hôtel où il avait habité pendant le tournage. Et pour nous, une chambre dans un petit village à dix ou vingt kilomètres de là. Après la séance photos, on dîne ensemble sous les grands arbres, et on commence l’interview. Il était incroyable, passait dans la même phrase de Jean de Florette qui allait sortir aux Fugitifs qu’il était en train de tourner avec Francis Veber, tout en évoquant Sous le soleil de Satan, de Pialat, dont le tournage allait débuter quelques semaines après, et Camille Claudel dont Bruno Nuytten venait tout juste de lui parler. Depardieu au top ! Brillant, lucide, fraternel, généreux, doux, passionné, curieux, assoiffé de rencontres plus que de performances. Il y a longtemps que la nuit était bien noire et qu’il ne restait plus que nous sur la terrasse de l’hôtel lorsqu’on s’est dit qu’il était peut-être temps d’arrêter. J’avais de la matière pour écrire un livre ! On a d’ailleurs dû faire une dizaine de pages de texte pur dans le journal, sans compter les photos ! Il a alors insisté pour que je ne reparte pas dans mon hôtel mais que je reste dormir dans sa chambre. J’ai essayé de refuser, trouvant que c’était très intime de partager sa chambre. Mais comment lui résister ? Je me souviens quand même d’un petit moment non pas de gêne mais de flottement, presque un truc d’adolescent du genre « Qui va le premier à la salle de bains ? » Ah ah ah ! La chambre n’était pas très grande, il y avait deux lits jumeaux assez proches. Il a laissé la fenêtre et les volets ouverts. Du lit, on voyait la lune et la silhouette d’un grand cyprès. Il a éteint la lumière et là, il a continué à parler longtemps avec cette voix douce qui est aussi unique et irrésistible que ses saillies rabelaisiennes. Il a parlé du journal, de la passion qu’il y voyait, de son amitié avec Marc, et aussi avec beaucoup de tendresse et de justesse de Luc, et de son talent de photographe. C’était un moment magique…

« (Depardieu) était un homme exceptionnel, au premier sens du mot : »qui fait exception » »

ME. Ah mais c’était un homme exceptionnel, au premier sens du mot : »qui fait exception ». Ça fait 27 ans que je ne l’ai pas vu, donc je ne connais pas l’homme qu’il est aujourd’hui, mais dans ces années 80, c’était un être humain incroyablement séduisant et attachant. C’est l’homme le plus aimant que j’aie jamais rencontré. Et pas seulement avec moi, hein. Je suis sûr que Blier, Veber ou Pialat diraient, ou auraient dit la même chose. Quand ce mec t’aimait, tu te sentais vraiment très aimé. Avec moi, il a été pendant dix ans incroyablement affectueux, délicat, attentionné. Il est incontestablement, et de très loin, la figure la plus marquante de mon parcours de journaliste, de 76 à 93.

Vous avez été ami avec Patrick Dewaere, aussi…

ME. Non, pas ami, copain… Il est mort quand on était en train de devenir amis… De 77 à 82, j’étais plus proche de lui que de Depardieu. Avec Dewaere j’ai tout de suite eu des rapports persos chaleureux, ça a été plus lent avec Depardieu… J’allais sur tous les tournages de Dewaere, il venait chez moi, j’allais chez lui, on discutait beaucoup, on fumait des pètes ensemble… Contrairement à Depardieu, qui est une personnalité extravagante, hors du commun, Dewaere était un mec »normal. » Complexe, certes, mais d’un abord facile, pas du tout intimidant. Il était très drôle, on rigolait beaucoup, je l’ai très peu vu sombre. Mais, par exemple, je n’ai jamais été intime avec lui au point qu’il me parle de son usage des drogues dures, ou que j’ose lui poser une question sur ce sujet.

JPL. Là encore, tout ce que tu racontes et écris sur lui dans ton livre est bouleversant…

Jean-Pierre, quand Marc revient à Première, vous y revenez aussi …

JPL. Oui, dès qu’il réintègre le journal, il me propose à nouveau d’y faire des piges. Et puis, très vite, il me tanne pour que je quitte l’AFP pour le rejoindre.

ME. J’avais besoin d’un adjoint et comme les ventes montaient doucement, j’avais pu convaincre mes boss d’en embaucher un.

JPL. J’hésite un peu en disant »Je ne suis pas sûr d’avoir envie d’écrire sur le cinéma toute ma vie » !! Ah ah ah ! La grande qualité de Marc, c’est d’anticiper le destin, de pousser les gens qu’il aime, ou auxquels il croit, dans la voie qui leur convient, comme s’il le savait avant eux ! C’est ce qu’il a fait pour moi, mais aussi pour Benoît Barbier, responsable du service photo, dont il fera le photographe emblématique de Première, et plus tard aussi pour Michel Rebichon, pour Christophe d’Yvoire, pour Luc Roux, pour Denis Parent, pour Catherine Wimphen, pour Jean-Luc Levesque (dont il s’est inspiré pour Mon pote), pour plein d’autres, et même pour… Michèle Halberstadt qui deviendra notre meilleure ennemie ! Ah ah ah ! Pour ne parler que des journalistes et des photographes – mais c’était vrai aussi pour les autres postes : maquettistes, secrétaires de rédaction, assistantes… Ce qui a fait qu’au fil des ans, s’est composée une équipe de gens passionnés qui prenaient du plaisir à faire ce qu’ils faisaient. Et qui, du coup, le faisaient bien. Je n’ai pas résisté très longtemps à son harcèlement, d’autant que c’était mille fois plus excitant de participer à l’aventure de Première avec une bande de potes de mon âge que d’écrire des dépêches entouré de vieux briscards. J’ai donc rejoint le journal comme rédacteur en chef adjoint en janvier 1982, la veille de mes 30 ans, et deux ans après son retour.

« Au fil des ans, s’est composée une équipe de gens passionnés qui prenaient du plaisir à faire ce qu’ils faisaient. Et qui, du coup, le faisaient bien. »

TRAVAIL / VIE DU JOURNAL

Quel était votre mode de fonctionnement l’un par rapport à l’autre ?

ME. Moi, j’avais une expérience dans la fabrication du journal, alors que Jean-Pierre, à l’AFP comme à Première jusque là, était surtout un mec qui écrit, et qui écrit bien. Là, il devait aussi se mettre à fabriquer un magazine. On avait des bureaux séparés, non ?

JPL. Non, pas au début. Comme on partageait le même appart, on en parlait tout le temps. Cela ne faisait pas partie de notre vie, c’était notre vie ! Nos rapports étaient forcément particuliers. Il était le chef, c’est sûr, mais on était amis, il y avait donc une confiance, une complicité totales. Sans doute, aussi, était-on très complémentaires. Peut-être aussi que le fait que tu aimes les filles – et comment ! ah ah ah ! – et moi les garçons, nous a évité quelques fâcheries, quelques rivalités…

ME. C’est sûr et certain !

JPL. Ce qui n’empêchait pas qu’on s’engueule…

ME. Pas beaucoup ! J’ai dû engueuler beaucoup de gens de la rédaction, mais Jean-Pierre, pas beaucoup ! Le seul conflit fort – plus tard, à l’époque de Studio – a provoqué mon envie de partir définitivement : il a eu lieu en mai 1991, et j’ai démissionné en mars 1993. Ce conflit est donc arrivé après plus de quinze ans sans dispute, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan privé. On a vécu et travaillé ensemble jusque fin 84, pendant plus de cinq ans. Après l’appartement du boulevard Haussmann, on était en effet allés vivre dans une maison à Puteaux pendant deux ans avec ma compagne, Martine Moriconi, et notre fille Adèle, et le compagnon de Jean-Pierre, Luc Roux, qui travaillaient aussi au journal, ce qui fait que tout était intimement mêlé. Cette entente tient surtout à Jean-Pierre, car je m’engueule et je me fâche avec beaucoup de gens ! Jean-Pierre, lui, n’aime tellement pas les conflits qu’en fait, avec lui, il n’y en a pas. C’est quelqu’un qui apaise les relations. Résultat : ça fait 45 ans qu’on est amis, ce n’est pas très courant.

JPL. Surtout, après avoir habité et travaillé si longtemps ensemble…

ME. Toutes les idées qu’on a eues, Studio en particulier, sont nées pendant toutes ces nuits à discuter assis par terre dans notre salon en fumant des pètes. Quand on vit avec les gens avec qui on travaille, c’est difficile de ne pas parler boulot tout le temps. Surtout quand ce boulot est une passion. Ce n’est pas comme si on faisait des yaourts ! Le cinéma, c’est sans fin. Non seulement on discutait des films, des acteurs ou des réalisateurs, mais on discutait du contenu du journal. C’était passionnant. Parce qu’on progressait sans cesse, et le journal avec nous. Dans les années 85-86, Première est bien mieux qu’au début des années 80. L’équipe est plus solide, les couvertures sont plus belles, les articles sont plus longs, plus fouillés, les sommaires sont de plus en plus riches… Et grâce à ce job, on menait une vie géniale ! Entre 1980 et 1993, si des journalistes avaient suivi notre vie, ils n’en seraient pas revenus ! Quand on aime le cinéma comme on l’aimait, les voyages qu’on a faits, les gens qu’on a rencontrés, les fêtes, les Festivals de Cannes, c’était une vie dingue… Ce n’est pas pour rien si je ne me souviens plus des détails de certains conflits, ou des embrouilles avec Filipacchi quand on s’est fait lourder de Première… Ce que je retiens de ces années-là, c’est que je me suis éclaté !

JPL. Nous nous sommes éclatés !

Pour les interviews, vous les faisiez ensemble ?

ME. Au début, beaucoup, puis de moins en moins, on n’avait plus le temps. On se les partageait. Comme je n’étais pas sûr de mon anglais, je n’en faisais aucune d’acteur ou de réalisateur américains. Elles étaient réservées à Henry Béhar, puis à Jean-Paul Chaillet et Michèle Halberstadt… Et Jean-Pierre en faisait aussi quelques unes… Lui et moi, on fabriquait le journal. C’est ce qui nous prenait le plus de temps. Si on avait dû diviser mon temps de travail, mes 80 heures par semaine, le temps de voir les films et le temps d’écriture étaient dérisoires par rapport au temps que je passais à la rédaction, à faire des choix de photos ou de titres, à changer l’ordre des pages, à déterminer la place des pages de pub, j’adorais chaque partie du job.

JPL. Ce qui nous compliquait la vie, c’était d’écrire, en plus de tout le reste. Il fallait bien trouver le temps : le week-end, la nuit, le matin tôt… Mais c’est là aussi qu’était le vrai plaisir.

ME. Les gens qui occupent nos postes aujourd’hui écrivent beaucoup moins que nous.

JPL. Quand Marc est parti de Studio, en 93, et que je me suis retrouvé seul à la tête de la rédaction, j’aurais pu ne plus écrire du tout et me consacrer uniquement à diriger le journal, avec toutes les réunions que ça implique (budget, marketing, pub, etc) et à le fabriquer, mais il était impensable pour moi d’abandonner l’écriture. Le reste n’avait de sens que parce que j’écrivais, que parce que je pouvais aller sur des tournages, rencontrer acteurs et metteurs en scène, faire des interviews…

ME. On est des malades de l’écriture. J’aurais aimé être capable de ne pas écrire parce que j’adorais la partie fabrication du journal. Même à Première, on a très vite eu exactement la même liberté qu’on a eue par la suite à Studio, avec les moyens qui vont avec : on avait une pièce dédiée aux projections de diapos, avec des fauteuils confortables, quand un photographe revenait de reportage, il triait ses photos, on passait l’après-midi dans notre salle de projo, on invitait des potes, on buvait des coups, mais on bossait, on regardait 300 photos pour en choisir 8 ! De 1982 à 1993, on a eu douze années de liberté, d’éclate totales.

Propos recueillis par Sylvain Lefort & Fred Teper

Commander Mémoires d’un enfant du cinéma de Marc Esposito (Editions Robert Laffont) ici

Commander Gérard Oury – Mon père L’as des as de Jean-Pierre Lavoignat & Danièle Thompson ici

A suivre…